構建多元化食物供給體系,增強重要農產品供給保障能力

摘要:樹立大食物觀,向森林要食物,向江河湖海要食物,向設施農業要食物,同時從傳統農作物和畜禽資源向更豐富的生物資源拓展,發展生物科技、生物產業,向植物動物微生物要熱量、要蛋白,將更好保障肉類、蔬菜、水果、水產品等各類食物有效供給,在更大范圍、更優結構、更高水平上為重要農產品供給...

胡璐

近日召開的中央農村工作會議提出,構建多元化食物供給體系。這是踐行大食物觀,持續增強我國糧食等重要農產品供給保障能力的重要舉措。

14億多人要吃飯,是我國最大的國情。“吃飯”不僅僅是消費糧食,肉蛋奶、果菜魚、菌菇筍等都是美食。構建多元化食物供給體系,全方位、多途徑開發食物資源,有利于更好滿足人民群眾日益多元化的食物消費需求,實現從“吃得飽”向“吃得好”升級。

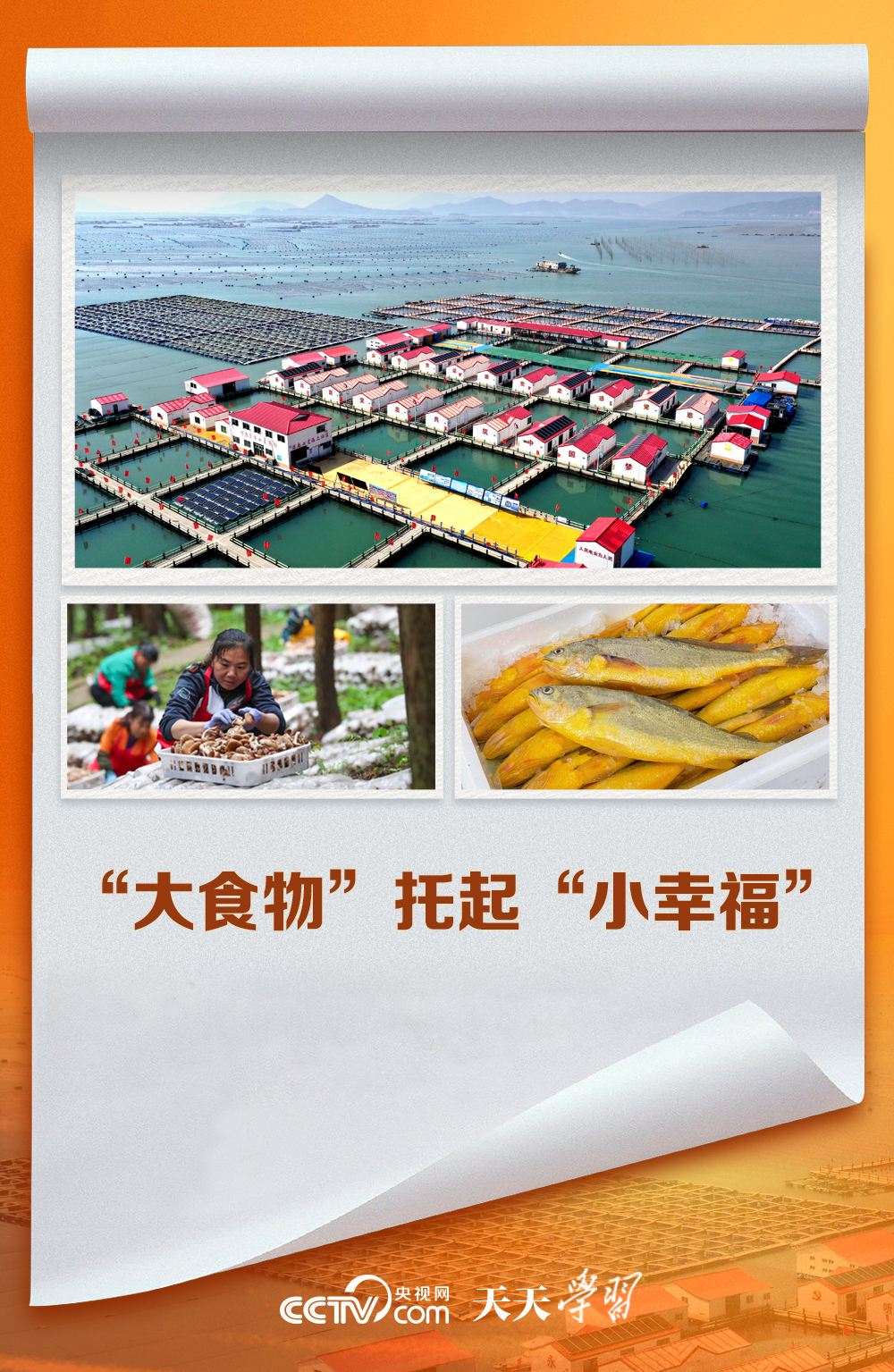

構建多元化食物供給體系,是要拓寬農業生產空間,而不是在糧食和其他食物之間搞變通、做選擇。要在保證糧食生產的基礎上,豐富其他食物。我國耕地家底并不豐厚,占世界9%的耕地,要養活世界近20%的人口。要確保“口糧絕對安全、谷物基本自給”,就必須堅決遏制耕地“非糧化”現象。放眼整個自然生態系統,耕地以外,還有40多億畝林地、近40億畝草地和大量的江河湖海等資源。樹立大食物觀,向森林要食物,向江河湖海要食物,向設施農業要食物,同時從傳統農作物和畜禽資源向更豐富的生物資源拓展,發展生物科技、生物產業,向植物動物微生物要熱量、要蛋白,將更好保障肉類、蔬菜、水果、水產品等各類食物有效供給,在更大范圍、更優結構、更高水平上為重要農產品供給提供保障。

構建多元化食物供給體系,要堅持生態優先原則,在保護中開發、在開發中保護,提高資源綜合利用率,促進生態良性循環。這就要求各地在踐行大食物觀的過程中,立足資源稟賦,因地制宜開發,做到宜糧則糧、宜經則經、宜牧則牧、宜漁則漁、宜林則林,形成同市場需求相適應、同資源環境承載力相匹配的現代農業生產結構和區域布局。

構建多元化食物供給體系,要堅持創新驅動。拓展食物開發新空間,必須依靠科技創新的強大支撐。要加強農業科技創新,加快突破育種育苗、機械裝備研制等核心技術,用智能裝備改造提升傳統農業,加快農業科技成果轉化應用,讓科技力量成為推動食物供給多元化和農業現代化的強大引擎。

構建多元化食物供給體系,還要強化政府扶持。要統籌各方力量,完善配套政策,加快資金、技術、人才等要素向多元化食物開發領域集聚,形成政府引導、市場主導、社會參與的食物開發格局。

(新華社北京12月21日電)

責任編輯:楊姍姍

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版權聲明:

1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。

3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。

豫公網安備 41170202000005號

豫公網安備 41170202000005號