【寫意中國探尋漢字起源】河南濮陽戚城遺址:龍虎相傍見證中原大地歷史滄桑

摘要:墓主人西側的虎同樣活靈活現。其中,史前遺存以原始社會后期龍山文化最為豐富,城址內外及城墻夯土中龍山文化遺物俯拾皆是,漢代、春秋戰國、龍山文化三代城墻相互疊壓,成為中國城市文化發展的生動范例。

作為中華民族的象征,龍是華夏兒女的圖騰。

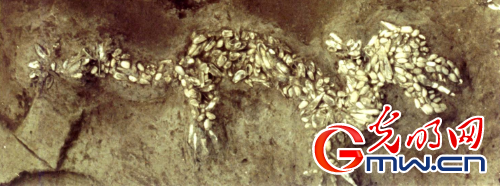

在河南濮陽市西南隅,有一片蘆葦叢生的沼澤地,當地稱其為西水坡。1987年,濮陽市為解決城市居民用水,在西水坡建引黃供水調節池,施工過程中考古工作者發現了一處早中期仰韶文化遺址。在大量先民遺跡遺物之中,最引人注目的是三組由蚌殼擺塑而成的龍、虎等動物圖案。

據放射性碳素方法測定,此處蚌塑龍虎圖案距今約6500年至6300年。龍與虎,在中華文化中具有特殊的地位。眼前這片遺跡中,能夠駕龍馭虎的主人是誰?

在第一組圖案之中,一名中老年男性兩側有著用蚌殼擺塑成的兩種動物造型。其中,墓主人東側的龍長1.78米、高0.67米,昂首曲頸、弓身長尾,前爪扒、后爪蹬,似遨游蒼穹。該蚌塑龍生動逼真、藝術性高,從中國龍的發展歷程來看,其頭部、爪部、尾部以及整體構圖,已經具備了中國傳統文化中龍的大部分要素和創意。墓主人西側的虎同樣活靈活現。其身長1.39米、高0.63米,張口露齒,虎頭微低、虎尾下垂,四肢交替作行走狀。

龍虎相配,在中國文化審美觀念中是陽剛之氣和威嚴權勢的象征,但其意義遠不止于此。作為陪葬品,蚌塑龍虎無疑顯示了墓主人非同尋常的身份和地位,而當學者進行深入研究時,其天文學價值隨之顯現。

中國是世界上較早進入農業文明的國家之一。為了確定農時服務于農業生產,人們不間斷地觀測日月五星的行度,蒼龍、白虎、朱雀、玄武即是其中代表。在這組蚌圖中,龍虎的擺放位置恰是“東宮蒼龍”“西宮白虎”的方位,結合墓主人腳下的勺形圖案,恰是組成一幅星象圖——“北斗栓二象”。這一研究成果,為今人解讀古人宇宙觀提供了線索。

蚌塑龍虎所在地,如今為依托全國重點文物保護單位戚城遺址建設的河南濮陽戚城文物景區,集文物保護、文化展示、城市公園、休閑旅游于一體。

據了解,戚城是一處新石器時代聚落遺址,文化內涵自7000-8000年前裴李崗文化、5000-6000年前仰韶文化、4000-5000年前龍山文化至漢唐文化傳承有序。其中,史前遺存以原始社會后期龍山文化最為豐富,城址內外及城墻夯土中龍山文化遺物俯拾皆是,漢代、春秋戰國、龍山文化三代城墻相互疊壓,成為中國城市文化發展的生動范例。經考古發掘,其地下具有豐富的文化層,如一部卷帙浩繁的史書,凝結著中原大地的歷史煙云與歲月滄桑。

責任編輯:史秋宇

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版權聲明:

1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。

3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。

豫公網安備 41170202000005號

豫公網安備 41170202000005號