古代引水“神器”哪家強

摘要:原標題:古代引水“神器”哪家強 寧夏引黃灌區羚羊壽渠渠首引水湃 山河堰干渠上的節制分水設施 琵琶洞 新疆坎兒井、陜西鄭國渠、四川都江堰…

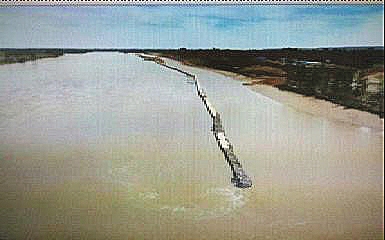

寧夏引黃灌區羚羊壽渠渠首引水湃

山河堰干渠上的節制分水設施

琵琶洞

新疆坎兒井、陜西鄭國渠、四川都江堰……一些有著千年歷史的古代灌溉工程至今還在發揮作用。日前,國際灌排委員會發布了2017年度的世界灌溉工程遺產名單。中國申報的寧夏引黃古灌區、陜西漢中三堰和福建黃鞠灌溉工程3個項目全部入選。

“幾乎所有入選的灌溉遺產工程,都在其引水工程設計和建造上有獨到之處。”中國水科院總工、國際灌排委員會原主席高占義11月22日在接受科技日報記者采訪時表示。

寧夏引黃古灌區:無壩引水 激河之法

自古以來,流傳“天下黃河富寧夏”的說法。寧夏引黃古灌區于漢武帝時期已初步形成,在長達兩千多年的歷史中,無壩引水一直是寧夏引黃灌渠的主要的渠首型式,漢代稱之為“激河之法”。

高占義解釋道,無壩引水是自渠首下游側起在河中向上游拋石修一道引水長堤(古稱“引水湃”),將河水導入渠首。“如果說有壩引水是將河道橫著截成兩段,無壩引水中的引水堤相當于是豎著把河劈成兩部分”。

引水堤向上游延伸,堤頂略高于渠道進水所需水位,從而水小時,河水能進去渠道;水大時,超過渠道進水所需的水量漫過導流堤回到河道中,可有效避免洪水對渠首和渠道的破壞。

在高占義看來,相比較攔壩取水,無壩引水對河道生態的影響更小。寧夏引黃古灌區因地制宜、低影響開發的工程理念,在當代仍值得借鑒。

陜西漢中三堰:低壩引水 因勢利導

漢中三堰位于陜西省漢中市,包括五門堰、楊填堰、山河堰,是漢中盆地灌溉農業發展史上的代表性工程。

漢中三堰始建于漢代,低壩引水是其工程結構特點之一。漢中三堰利用漢江支流豐富的水資源,在河道上建攔河低壩將河流水位抬高,經引水口把水輸入干渠,再通過分水閘及下級渠道送水至農田。汛期進入渠道的洪水以及灌溉尾水,則通過渠道上退水閘回歸江河。

“這種低壩引水的灌溉工程,也是充分利用了區域地形特點,合理選擇渠首位置和規劃灌溉渠系。根據經驗確定的渠首攔河堰的高程,一方面使引水量足夠多,能夠滿足灌區用水量需求;另一方面汛期又能夠使大量洪水通過溢流下泄至下游河道,使進入灌溉渠系的水量不致太多而威脅到渠系安全。以最少的工程設施和管理,滿足了引水灌溉和防洪安全水量的多重目標。” 中國水科院水利史研究所所長助理李云鵬說道。在他看來,漢中三堰的科技價值主要體現在工程規劃、傳統堰壩工程結構和灌溉管理制度。

福建黃鞠灌溉工程:鑿山引水 火燒水激

黃鞠灌溉工程位于福建省寧德市蕉城區霍童鎮,是中國東南地區代表性的鄉村宗族灌溉工程,最晚在12世紀已形成相對完備的引水灌溉工程體系。黃鞠灌溉工程包括霍童溪右岸的龍腰渠系和左岸的琵琶洞渠系,干渠總長約10公里,目前灌溉面積兩萬余畝。

李云鵬認為,龍腰渠和琵琶洞灌溉工程體系的布局比較合理,能夠充分把握江河和兩岸地形特點,將村莊聚落規劃和灌溉工程系統結合,通過有壩引水、渠系科學布置和湖塘調蓄,兼顧了灌溉用水、農村生活用水和水力加工的多重效益。

現在如果想開鑿一條穿山引水隧道,有很多大型工程機械可以利用。可是在工業革命之前的工程技術條件下,在山體中開鑿引水的隧洞無疑是個艱巨的工程。為了穿山引水,在12世紀時仍不得不使用原始的施工技術“火燒水激鑿石工法”,在堅硬的黃崗巖山體上開鑿了總長百余米的引水隧道。

所謂“火燒水激”,就是先用火燒熱巖石,再將涼水澆到巖石上,利用“熱脹冷縮”原理,讓巖石酥裂。“由于地震破壞,部分引水隧洞已坍塌,但仍保留琵琶洞部分渠段的完整型態,洞寬約1米、高約2.5米,洞頂為卵圓形,結構穩固,穿山隧洞與出山后的明渠共同引水,灌溉萬畝良田。”李云鵬說道。 (本文圖片由李云鵬提供)

責任編輯:fl

(原標題:科技日報)

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版權聲明:

1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。

3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。

豫公網安備 41170202000005號

豫公網安備 41170202000005號