貓是固態還是液態 這也是正經科學研究

摘要:原標題:貓是固態還是液態 這也是正經科學研究 圖為瑞士蘇黎世大學普罕博士在現場展示澳大利亞土著的樂器對睡眠呼吸暫停問題有幫助。 圖為獲經濟學獎的“摸真鱷

圖為瑞士蘇黎世大學普罕博士在現場展示澳大利亞土著的樂器對睡眠呼吸暫停問題有幫助。

圖為獲經濟學獎的“摸真鱷魚如何影響人的賭博欲望”。

獲物理學獎的“貓的固液二象性 ”

還是熟悉的配方,還是熟悉的味道,當地時間9月14日晚,“第27個第一屆”搞笑諾貝爾獎頒獎典禮在哈佛大學桑德斯劇場啟幕。

它延續一貫的“一本正經中又流露出一點荒誕不經”的路線,照例以扔紙飛機作為開場,并捧出了一個很有“嘻哈”范兒的獎杯——一顆架著墨鏡的流露出神秘氣息的白色人頭,上頂一個blingbling的紅色問號。

今年的主題,是“不確定性”。它給10個腦洞大開的研究授予了獎項,并一如既往地給出了10萬億津巴布韋幣的“巨額”獎金。

有科研工作者嚴肅地表示,其實,得不到諾貝爾獎,能得一個搞笑諾貝爾也不錯呀。

下面,我們鑒賞一下這次得獎研究的姿勢水平。

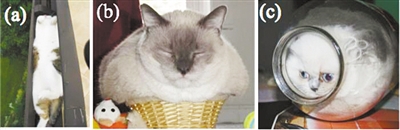

物理學獎:貓是怎么“流動”起來的

對,沒錯,就是貓,就是你家主子,那個對兩腳獸不屑一顧的高冷而又慵懶的生物。

法國里昂大學的研究者Marc-Antoine Fardin用流體動力學來證明,貓可以是固體,又可以是液體,相關論文刊發于2014年,可以說是非常科學了。

敲黑板,我們來簡要復習一下這兩個概念:固體和液體。簡單來說,固體形狀固定,而液體的形狀則可以隨容器不同而千變萬化,很是靈活。

不過,還得考慮時間的概念。作者在文中用了“底波拉數”,這是流變學中的一個無量綱。假設在時間足夠的條件下,看起來最堅固的物體也會流動。可以說,萬物皆流動。

那么,貓是怎么“流動”起來的呢?作者在論文里附了14張圖來論證他的觀點。你看了圖就覺得——簡直太有道理了!

圖a,一只有著褐色斑點的小白貓,完美地把自己塞入了一個狹窄的抽屜;圖b,一只體型龐大有著王者之氣的灰貓,把自己的下半身坐進比它小得多的竹籃;圖c,一只滿臉茫然的長毛白貓,縮進了一個上窄下寬的玻璃杯……

當然,在短時間尺度上,一只運動的貓,或一只站立的貓,還是固體。它什么時候成為“一灘”,什么時候重回為“一只”,受到很多因素的影響,有很強不確定性。

作者最后總結說,還有很多工作要做,貓極有可能為流變學研究提供豐富的模型。

論文的最后一句話是這樣的:近來在日本的研究建議,我們不應該將貓看成孤立的液態系統,而是將其看成能從環境中傳遞和吸收壓力的系統。在日本,他們有貓咪咖啡館,那些被生活壓得喘不過氣的消費者,靠“吸貓”來趕走內心的焦慮。

說的就是你們本人了對不對!

和平獎:這根空心樹干能“治”打鼾

搞笑諾貝爾的和平獎,頒給了一項,關于打鼾的研究。

不要在意打鼾會不會影響世界和平這種細節,反正打呼能引發夫妻和室友間的戰爭。所以,瑞士研究者的這項實驗,整個閃動著“愛與和平”的光輝。

他們發現,練習演奏迪吉里杜管,能夠幫助改善較輕度的睡眠呼吸暫停綜合征。不過,被試者也得認真學習——他們練習吹管子練了4個月,每天練習時間不少于20分鐘,每周練習天數不少于5天。

迪吉里杜管是澳大利亞土著部落的傳統樂器,它通過截取1到2米長的桉樹制作而成,傳統的迪吉里杜管,實際上就是一根空心的樹干。

這樂器體積甚大,拿在手上頗有氣勢。在網上找了段吹奏視頻欣賞,只見那美女的雙頰不斷鼓動,樂器發出一種沒有曲調的、比隔壁鄰居家裝修時更為“氣勢恢宏”和“難以描述”的聲音,總之閉上眼睛慢慢感受,還是似乎能體察到一絲野性的律動……

演奏這種樂器,要靠嘴唇顫動和循環換氣技巧。和什么都沒干的對照組相比,學習樂器的打呼嚕者,白天瞌睡少了,同住人對他打呼嚕的抱怨減少了,在實驗室里測得的各項指標也變好了!研究者推測,應該是吹奏迪吉里杜管鍛煉了人們的上呼吸道,讓他們擺脫了“睡眠終結者”的稱號!

不過,作者也坦誠地指出,實驗規模還不大,這次他們只找了25個被試者,多樣性也不夠;下次還可以嘗試加入練習其他樂器的對照組,來進一步驗證實驗結果。

這項研究發表于2006年,算是歷史悠久了。而且,它還出現在了迪吉里杜管的百度百科介紹里,簡直是這種樂器的招生神器。不過,在中國,演奏它應該還屬于相當冷僻的一種才藝。

醫藥學獎:“黑”到深處自然“粉”

每個人總有那么一些討厭的食物,比如有些人不喜歡吃雞蛋黃,有些人不愛吃香菜,恩,還有一些人,不喜歡吃芝士。

喜歡吃芝士的法國里昂大學的研究者就想知道,那幫不喜歡吃芝士的人,看到芝士的圖片,聞到芝士的味道時,他們腦內究竟會產生怎樣的活動。

真是一項相當需要被試人做出犧牲的實驗。哦,補充一句,這項研究通過了倫理委員會的審查。

首先,研究者在招募來的300多號人里,根據他們的食物偏好,選出“芝士愛好者”和“芝士厭惡者”,用當下粉絲圈流行的話來說,就是“芝士粉”和“芝士黑”了。

然后,被試者需要饑腸轆轆地進入芝士聞味間,先聞各種不同的芝士味道,再配合圖片一起“食用”,還要回答“喜不喜歡”“想不想要”這種“慘絕人寰”的問題。

此時,腦部掃描技術就在觀察這些人的腦部活動了。

研究發現,對“芝士黑”來說,芝士根本不算食物!即使他們感到饑餓,但對于芝士,對不起,掌管食物的大腦區域毫無反應,擺出冷漠臉。

而且,更有意思的是,“芝士黑”看到芝士時,腦內的獎賞通路同樣會被激活。

所謂獎賞通路,就是遇到喜歡的東西時,大腦會自動分泌一種讓人感到愉悅的神經遞質。比如,喜歡甜點的人看到蛋糕,大腦就會張牙舞爪發出指令:吃啊,吃了就很開心,很幸福!對,這可能就是你長胖的原因……

可是,芝士,這種讓“芝士黑”恨不得避而遠之的東西,怎么還會激活他們腦內的獎賞通路?研究者解釋,大概是“芝士黑”們正在享受討厭芝士帶來的快感……原來還有這種操作!

該研究獲得搞笑諾貝爾醫藥學獎,研究者發來一段視頻作為獲獎感言——他邀請大家去法國吃芝士。

延伸閱讀

它真的不只是為了搞笑

今年的搞笑諾貝爾獎還有很多“看點”,摸活鱷魚如何影響人的賭博欲望,獲得了經濟學獎;一個人端著咖啡倒退時會發生什么,獲得流體力學獎;吸血蝙蝠食譜中的人血研究,獲得營養學獎;雙胞胎自己看照片其實也“傻傻分不清楚”,獲得認知學獎;為啥老年人擁有大耳朵,獲得解剖學獎……

這些奇奇怪怪的研究,讓人先忍俊不禁,然后讓人擊節贊嘆。它們有的來源于生活中司空見慣的小細節,有的來源于和科學家個人緊密相連的小愛好,但它們都能通過科學家的妙手,變成一個個嚴肅的科學課題。搞笑諾貝爾的設立初衷,就是要鼓勵那些使用不同尋常方法進行思考的研究。

所以,搞笑諾貝爾獎雖然搞笑,但它毫無諷刺意味。獲獎科研人員也不會覺得被冒犯,反而會樂顛顛地自掏腰包飛赴美國領獎。

對了,如何能獲得搞笑諾貝爾?

注意了,任何人都可以通過電子郵件或者紙質信件來提名,每年搞笑諾貝爾評獎委員會大概能收到900份提名。這個委員會的組成也是相當多元,有真諾獎獲得者,有前任搞笑諾獎獲得者,科普作家,運動員,公眾人物等等。網站還介紹,“為了平衡,在每年決定獲獎者的最后一天,也會隨便挑個路人來參與評選。”

也是很公平公正了。

責任編輯:fl

(原標題:科技日報)

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版權聲明:

1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。

3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。

豫公網安備 41170202000005號

豫公網安備 41170202000005號