杠杠滴!華為5G領跑全球

摘要:3G跟跑、4G并跑的中國,能否在即將到來的5G時代實現領跑?新波形、新編碼等基礎核心技術被國際組織采納為全球統一標準,時延、用戶速率等關鍵指標遙遙領先,車聯網、智能制

3G跟跑、4G并跑的中國,能否在即將到來的5G時代實現領跑?

新波形、新編碼等基礎核心技術被國際組織采納為全球統一標準,時延、用戶速率等關鍵指標遙遙領先,車聯網、智能制造等行業應用超前布局……華為于27日在北京2017年中國國際信息通信展上展示的這些研究成果,給出了令人信服的回答:在看不見硝煙的5G大戰中,中國已領跑全球!

華為在2017中國國際信息通信展上的展臺。張力鋒攝

“從資金投入、研發實力和技術轉化情況等看,華為的綜合實力是最強的,在5G研發上全球領先。他們研發的新波形、新編碼等基礎性技術標準被采納為全球5G統一標準,這是非常大的突破,在中國通信史上也是第一次。”中國信息通信研究院副院長、IMT-2020(5G)推進組組長王志勤在接受記者采訪時表示。

新波形、新編碼,基礎核心技術成為國際標準

“5G發展,技術標準全球統一是前提。” 華為5G首席科學家童文博士說,標準的統一不僅可以讓全球用戶的漫游問題得到解決,而且也將降低海量用戶的使用成本。鑒于技術標準統一的重要性,全球通信巨頭都厲兵秣馬、你追我趕,力求取得主導權。

華為5G首席科學家童文博士。 華為供圖

“4G主要是服務于人的通信, 5G則把人的連接拓展到物的連接,實現萬物互聯。萬物互聯是5G最基本也是最核心的功能。”童文說,核心功能的轉變要求5G必須在核心技術上更新換代,“其核心技術包括兩部分:通信基站與手機等終端的無線接口技術(也稱‘空口技術’),以及核心網的網絡架構技術。”

他介紹說, 新波形和新編碼是5G新空口的關鍵技術,它們決定了無線信號生成、傳播的方式和通信系統性能,是5G最核心、最本質的技術。“在新波形方面,華為研發提出的新波形技術F-OFDM(可變子載波帶寬的接入波形)已獲得3GPP標準組織的認可,成為全球統一的5G的混合新波形技術標準。”童文說, 新編碼包括控制信道和數據信道兩種,3GPP選擇了華為提出的Polar Code(極化碼)作為5G 增強型移動寬帶場景(eMBB)控制信道的編碼方案。

“如果把5G通信比作一座大廈,波形和編碼相當于地基和承重結構。華為在這兩項核心技術上的突破,是中國企業對世界5G通信標準的重大貢獻。”童文說。

在5G網絡架構方面,華為則力推端到端的網絡切片技術。“由于5G要實現萬物連接、滿足不同行業的通信需求,而每個行業對無線網絡的需求各有側重,比如自動駕駛要求低時延、物流倉儲要求連接高密度,未來視頻業務需要大帶寬等等。”童文說,“網絡切片就是在云化的網絡架構基礎上,把各行業所需的無線網絡做成虛擬的邏輯專用網絡,如專門的視頻網絡切片、物聯網(IoT)網絡切片,或者關鍵通信網絡切片等;然后由通用基礎硬件上的‘網絡協調器’統一優化、調度,按需部署、按需供給、按需管理。這樣就能滿足不同領域所需的網絡連接特性,推動全行業的能力提升和轉型升級。”

童文說,就在幾天前,華為宣布加入歐洲5G架構研究聯盟,主導5G網絡切片從標準到技術、商用等端到端產業鏈的構建。“前不久在北京懷柔開展的中國5G外場測試二階段研發試驗中,華為網絡切片性能表現優異。端到端的網絡切片,將把5G變成使能全行業數字化愿景的支柱型技術—這也是5G與4G斷代的分水嶺。”

據介紹,5G標準協議分兩個階段,第一階段將在明年年中完全凍結,主要聚焦增強型移動寬帶業務,2018年年底可以開始商用;第二個階段標準將于2020年前完成,聚焦完整的5G 業務。“第一階段基本確定了5G關鍵技術,華為提交的多項關鍵技術被采納為核心標準。”童文告訴記者。

低時延、高吞吐率、多連接數,三大關鍵性能指標遙遙領先

鑒于5G要同時滿足增強型移動寬帶、大規模物聯網(uRLLC)和關鍵任務型物聯網(mMTC)等三大商用場景,的需求,國際電聯(ITU)對5G的性能指標融合了更多維度,其中最關鍵的是“1、10、100”:1毫秒級的時延,10Gbps級(Gbps為交換機數據交換能力單位,1Gbps=1000兆比特每秒)的用戶速率,每平方公里100萬的連接。

華為5G產品線總裁楊超斌介紹說,截至目前,華為與全球30多家領先運營商開展5G聯合創新和商用測試,其3GPP 5G預商用系統已經在多個運營商的真實網絡環境下進行驗證,刷新了多項記錄。

華為5G產品線總裁楊超斌。華為供圖

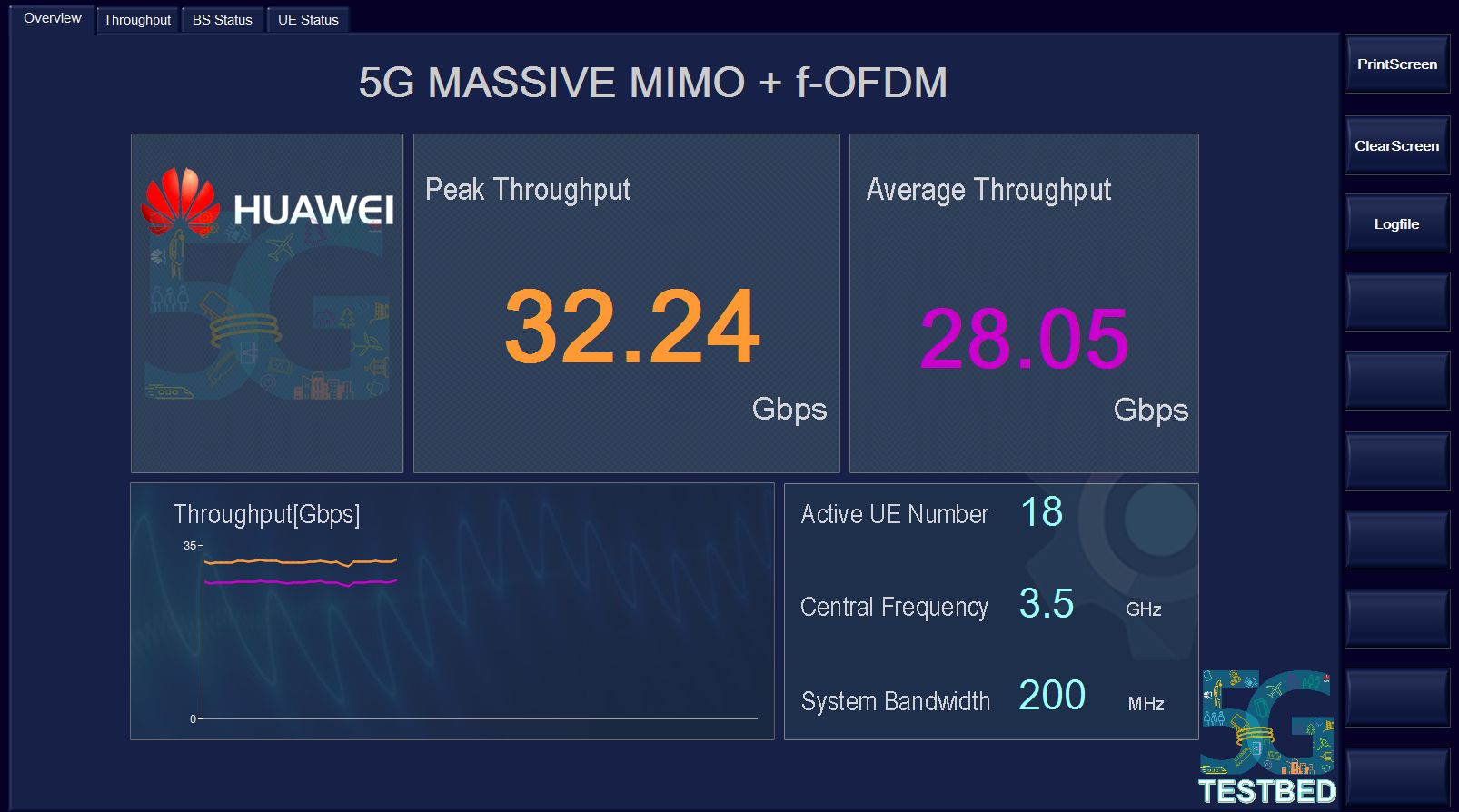

在剛剛結束的IMT-2020(5G)推進組組織的中國5G技術研發第二階段測試中,華為的預商用系統率先完成關鍵網絡架構的測試,在各項指標比拼中均排名第一:小區峰值速率達到32Gbps,空口時延在0.36毫秒,每小區(覆蓋半徑500米)每分鐘連接數達到217萬——均遠超出ITU(國際電信聯盟)對5G的要求。

華為在中國5G技術研發第二階段測試中小區峰值速率達到32Gbps。華為供圖

在與國外頂尖電信運營商聯合開展的測試中,華為的表現同樣出色。比如,2016年期間,華為與德國電信開展基于5G預商用系統進行聯合測試,與沃達豐開展5G密集城區高低頻移動性測試,與韓國電信運營商LG U+完成面向5G三大商用場景的外場測試,與日本NTT DoCoMo完成5G C波段大規模外場測試,測試結果都比國家電聯的要求高出一大截。

華為5G預商用系統性能指標如此之好,除了新波形、新編碼、新網絡構架等基礎性技術,還得益于另外多項關鍵的應用性技術,比如上下行解耦技術、大規模天線陣列技術、全數字化射頻技術等。與此同時,華為還投入精兵強將,在產品方面進行了全系列的自主研發,包括芯片、終端、基站等等。“基礎技術與應用技術結合,核心技術與核心產品結合,使得華為在5G性能上遙遙領先。”楊超斌表示。

車聯網、智能制造、智能電網,業態共建超前布局

此次展覽期間,華為將與國家電網、上汽集團等垂直行業聯合展示5G使能的智能配電網絡及遠程無人駕駛。

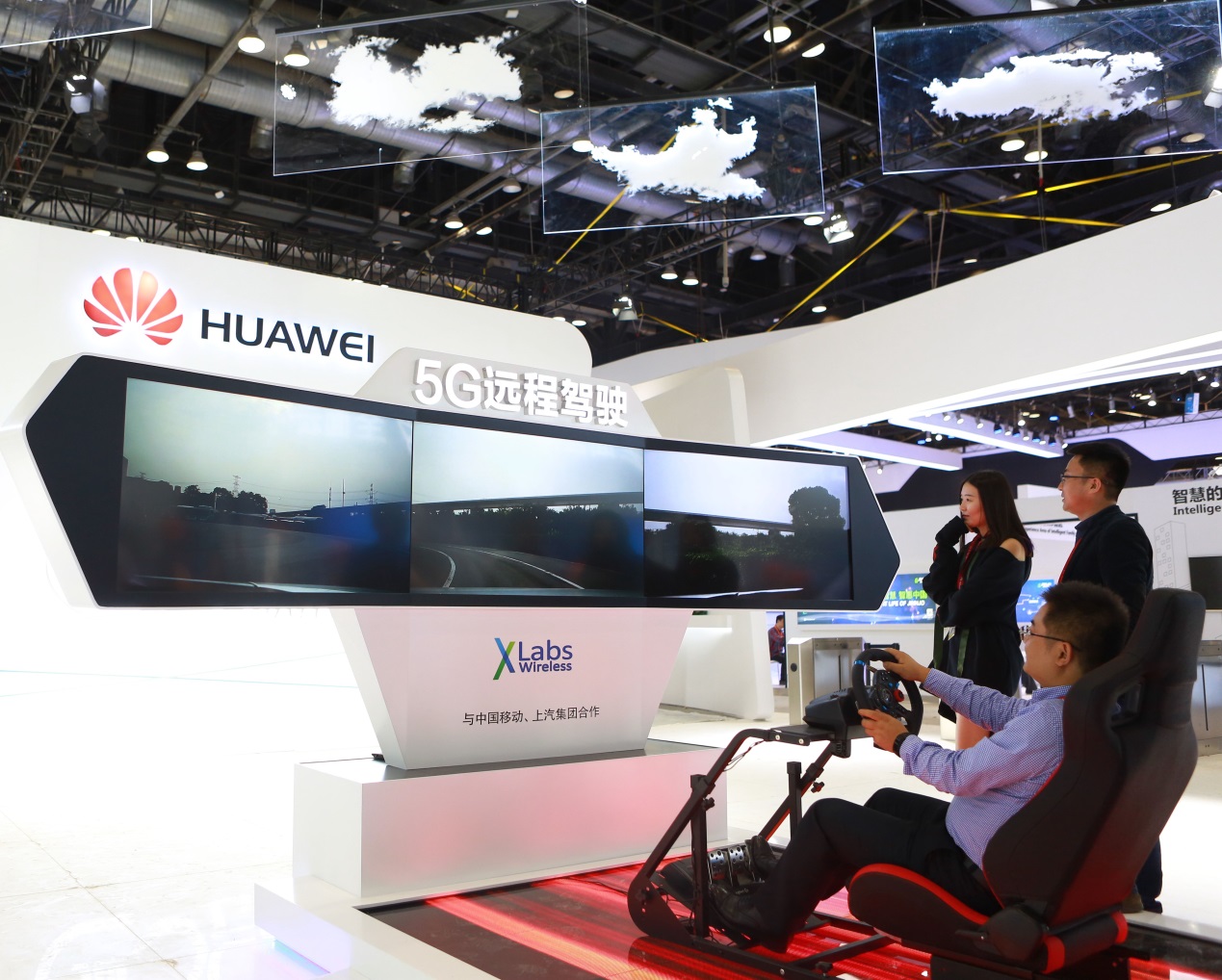

現場體驗華為5G遠程駕駛。張力鋒攝

“5G將迎來萬物互聯時代,幫助各行業率先實現數字化轉型,提升各自的國際競爭力。” 楊超斌告訴記者,華為很早就開始與多個垂直行業伙伴開展合作,拓展5G在垂直行業的應用,以改善人們的生活、為全社會創造經濟效益和價值。

2016年9月,華為作為創始人之一,攜奧迪、寶馬、戴姆勒等發起并成立5G汽車聯盟(5GAA),并聯合車商和科研機構開展了一系列車聯網應用場景研究。

2017年上半年,華為與德國宇航院(DLR)進行了一系列車輛編隊場景測試。通過5G網絡使端到端時延控制在5毫秒以內,車隊可以在較近間距下進行協同變道、跟車和緊急制動。在實際物流運輸中,車輛編隊將極大提升運輸效率,降低能源消耗,減少交通事故,帶來極大的社會價值和經濟價值。

同年6月,華為與中國移動、上汽集團共同演示全球首個真實網絡環境下的遠程駕駛,通過5G使能的50~100Mbps(1Mbps=1兆比特每秒)上行傳輸速率以及10毫秒以內的端到端時延,使駕駛員可以實時遠程操控30多公里之外的汽車。遠程駕駛將廣泛應用于惡劣環境和危險區域,極大提升操作效率并節省人力。

截至目前,華為已與GE、費斯托(FESTO)等國內外制造行業龍頭企業簽署戰略合作協議,讓5G在智能制造中大顯身手。

厚積薄發,華為5G創新獲得全球認可

“華為之所以能在5G的核心技術標準、關鍵性能指標和主要生態共建等方面全球領先,主要得益于布局早、投入大。”楊超斌說,“作為中國無線標準的倡導者、全程參與者和主要貢獻者,華為從2009年便開始投資進行5G技術研究,2012年宣布投入6億美元研發5G技術標準,2017年更是專項投入40億元人民幣開發5G產品。華為在世界上11個國家建有研發中心,5G研發團隊匯聚了來自中國、加拿大、美國、瑞典、芬蘭、法國、德國、意大利、俄羅斯等11個國家的3000多名全球精英,合力攻關5G核心技術。”

童文告訴記者,目前華為在100多家各種國際標準組織中至少擔任90個職務,包括主席、副主席、董事、各子工作組組長、報告人等。

桃李不言下自成蹊。這幾年,華為因在5G方面的卓越貢獻榮膺多項國際大獎——

今年2月,在巴塞羅那舉行的2017年世界移動大會上,一舉斬獲全球運營商協會(GSMA)頒發的3項Glomo大獎:“向5G演進杰出貢獻獎”“最佳技術使能獎”“最佳移動網絡基礎設施獎”——Glomo大獎被譽為通信業界的“奧斯卡”獎,這充分表明了國際同行對華為5G創新實力的高度認可;

從2015年到2017年,在英國舉行的5G全球峰會上,華為還連續三年榮獲 Informa頒發的“5G研發創新杰出貢獻獎”,并在2017年獲得全球首個“最佳5G核心網獎”。

2019年啟動商用,5G將帶來革命性體驗

根據國家的統一部署,我國將于2019年啟動5G商用。

“屆時,5G不僅為人的移動寬帶體驗帶來革命性提升,也將帶動智慧城市、車聯網、智能制造和虛擬/增強現實等行業應用飛速發展。” 楊超斌表示,“華為將不負眾望、繼續努力,聯合友商推動5G技術的全方位應用,讓5G成為推動國民經濟發展、提升社會信息化水平的新引擎。”

責任編輯:fl

(原標題:人民網)

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版權聲明:

1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。

3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。

豫公網安備 41170202000005號

豫公網安備 41170202000005號